衛福部研發技術成果快訊- 利用定量蛋白質體學尋找及驗證腎臟癌生物標記

2001-05-08技術名稱

利用定量蛋白質體學尋找及驗證腎臟癌生物標記

執行團隊 / 長庚大學

技術摘要

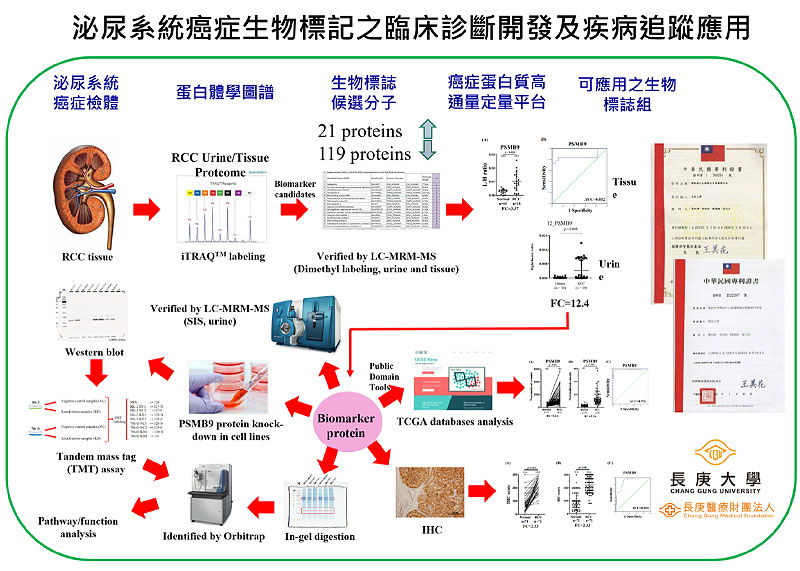

腎臟癌腫瘤之初期症狀不顯著,加上國人較沒有定期健康檢查的習慣,直到出現血尿、腰痠背痛和腹部腫塊等症狀時候大部分已經是腎臟癌晚期,所以臨床上對於腎臟癌早期檢測技術需求非常大,如能夠將非侵入性癌症生物標誌應用在檢測早期疾病,便可以輔助現今臨床檢測上的不足,本研究建立泌尿系統癌症細胞株、腫瘤組織和尿液之蛋白體圖譜,找尋早期診斷癌症之非侵入式生物標記,並且與泌尿腫瘤科醫生合作,運用蛋白質體以及代謝體等後基因體學研究方法,分析臨床收集的體液或醫生開刀取下之腫瘤組織所含蛋白質與代謝物之群體變化,以找尋與泌尿系統疾病相關之癌症生物標識(組)。

本研究已發現數種蛋白質在泌尿系統腫瘤具有直接的病程相關性及新穎應用性,例如本研究發現腎臟癌尿液中某些蛋白質的濃度產生變化,達到診斷腎臟癌的統計學差異,再結合病理資訊後,可以計算出風險分數,有效區分腎臟癌及控制組的病人,具有非侵入式診斷及追蹤腎臟癌的預後功能。也發現有些特定膀胱組織所表現的蛋白質含量在未來會發生膀胱癌腫瘤轉移的病人具有重要的角色,例如於第一次手術取下的膀胱腫瘤組織可測到此蛋白質其有高度表現值的話,該病人未來發生轉移的比例將會增加,因此這類蛋白質有機會讓醫生對將會發生癌細胞轉移的病人提高警覺。

本團隊涵蓋大學研究人員及跨院區臨床醫生合作,已獲證兩件中華民國專利證書(尿液生物標記作為預測膀胱及腎臟癌的用途;膀胱癌之生物標誌及其檢測方法),另有一件中華民國及美國專利申請中。

技術內容

背景介紹

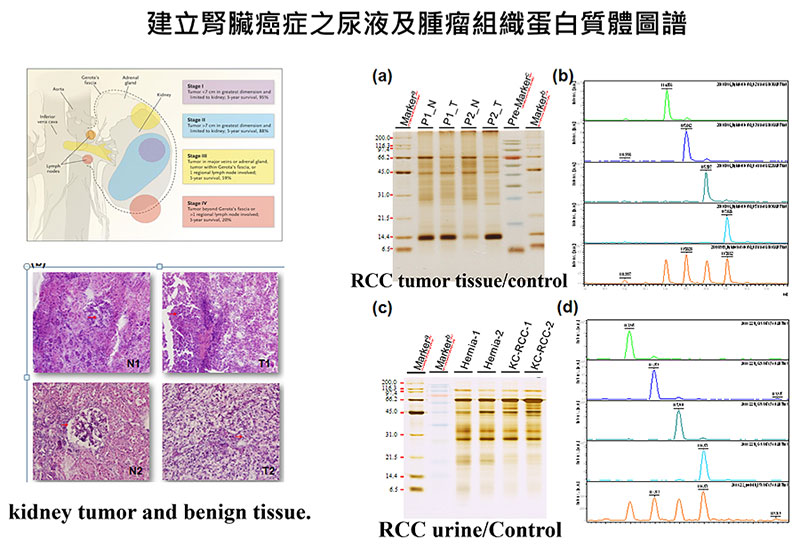

大部份癌症被診斷時皆為中晚期,是癌症死亡率居高不下的主因。除了養成健康生活習慣外,早期診斷與治療是對抗癌症的唯一有效方法。腎臟癌是好發於成人的癌症,約佔美國新癌症病例之3~4%。主要型態為移形細胞癌(Transitional cell carcinomas,TCC)及腎細胞癌(Renal cell carcinoma,RCC)。腎臟癌細胞初期發展緩慢,所以早期沒有特殊症狀。近年來因超音波檢查的大幅普及,據估計,早期腎臟癌約有二分之一是接受超音波檢查偶然發現的。當腫瘤擴散到鄰近的器官或大部份的腎組織被侵犯時,才會引起疼痛和血尿的症狀。由於腎臟癌初期沒有明顯徵狀或徵狀無疾病特異性(例如血尿、高血壓、肢體末端腫脹、下背痛及體重減輕等),雖然以血尿,痛及腹部腫塊為典型的三種症狀,然而會同時出現這三症狀的病人只有11-16﹪,並且通常在疾病的晚期才會出現。約有三成的人一經診斷為腎臟癌,即屬晚期,已不能接受切除手術,極需要發展可用於早期偵測之生物標記,因此找尋有效的癌症生物標誌,特別是體液中的癌症生物標誌,對早期診斷癌症而言是一個非常重要的課題。雖然有效的癌症生物標誌並不多,抽取體液檢查其中可能的癌症生物標誌仍是最方便的初步診斷方法。因此找尋有效的癌症生物標誌,特別是體液中的癌症生物標誌,對早期診斷癌症而言是一個非常重要的課題。在此計畫中我們藉由比較腎臟癌症與控制組的尿液及腫瘤組織蛋白質體圖譜差異,尋找並驗證具臨床應用潛力的蛋白質生物標記(組)。

實驗設計

本計劃利用iTRAQ定量蛋白質體技術分析腎細胞癌病人的尿液及組織臨床檢體,並與控制組樣品比較蛋白質的差異表現,找出許多在癌症病人組織或尿液中表現增加或減少的蛋白質。接者在較多的病人臨床檢體中測量數個重要差異蛋白質的含量,以驗證其做為生物標誌的潛力。尿液的生成及累積會經過泌尿系統,包含腎臟、輸尿管、膀胱及尿道等器官,為了瞭解這些蛋白質在大量樣品驗證之結果,及釐清其在診斷癌症發生器官的特異性,過去數年我們持續開發多重定量分析技術,在較大量病例數目之膀胱癌及腎臟癌個人尿液中,以ELISA、西方墨點法或是質譜技術,持續驗證多種泌尿系統癌症致病相關之蛋白質,並且也搭配免疫組織化學染色法驗證泌尿系統癌組織中重要癌症相關生物標誌的表現,研究生物標記表現與癌症病人的病理因子或是預後狀況的相關性。

實驗成果

- 利用蛋白質體學實驗找出來的尿液及組織生物標誌,以免疫組織化學染色法在臨床組織臘塊檢體中加以驗證,並且測量生物標誌後選分子之尿液濃度,以評估期是否可以成為好的腎臟癌生物標誌。七個蛋白質確實在單一病人組織樣品的表現增加並具有顯著意義(Serpin H1、PLIN2、P4HA2、HSD17 B7P2、GBP1、TYMP、及RCN1);並以西方墨點法及質譜法驗證尿液中SAA4及ProEGF蛋白質的濃度及確認以非侵入方式診斷膀胱癌的能力,另外也進一步確認SAA4與ProEGF組合而成之生物標誌組具有區分疝氣與腎臟癌(包含腎臟上皮細胞癌及腎細胞癌)的優良診斷能力,AUC達到0.878,呈現出比單一生物標誌更好的鑑別能力。

- 發現數種蛋白質在泌尿系統腫瘤有直接的相關性及新穎應用性,例如我們發現腎臟癌尿液中某些蛋白質的濃度達到診斷腎臟癌的統計學差異,結合病理資訊後,計算出風險分數,可有效區分腎臟癌及控制組的病人,具有非侵入式診斷及追蹤腎臟癌的預後功能。

- 建立可篩選多種泌尿道癌症相關蛋白質分子之高通量定量分析平台。

- 團隊已獲證兩件中華民國專利證書(尿液生物標記作為預測膀胱及腎臟癌的用途;膀胱癌之生物標誌及其檢測方法),另有一件中華民國及美國專利申請中。

團隊簡介或技術聯絡人

本團隊由長庚大學及長庚醫院體系的研究人員組成,包含:

基礎及體學研究余兆松教授(長庚大學生物醫學所教授及分子醫學研究中心主任)

陳怡婷副教授(長庚大學生物醫學系)

陳建綸醫生(林口長庚泌尿科系副系主任)

張英勛醫師(新北市立土城醫院泌尿科主任)

虞凱傑醫師(林口長庚醫院泌尿腫瘤科主任)

長庚大學分子醫學研究中心余兆松教授、陳怡婷副教授